Прыжковый турнир фигуристов придумала не наша федерация, вопреки ее словам. А русские побеждали еще в начале века

В середине января прошел третий чемпионат России по прыжкам, который принято считать абсолютно уникальным форматом, впервые реализованным именно в нашей стране в эпоху отстранения. Но это не совсем так. Дело в том, что еще в 2000-е во Франции был создан похожий турнир по демонстрации прыжковых элементов, так еще и с привлечением других национальных федераций. Хотя Top Jump (именно такое название получил проект) провели лишь дважды, любопытные аналогии между прошлым и настоящим все же провести можно.

Тогда инициатором организации отдельных прыжковых соревнований стал глава Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге. Международный союз конькобежцев (ISU) идею поддержал и взялся за разработку регламента и вовлечение ведущих сборных того времени. И весной 2001-го французский Лион принял первый международный турнир по прыжкам.

Изначально турнир предусматривал выступления представителей исключительно одиночного катания. Расширили выборку вплоть до парников только на следующий год. Уже здесь проглядывается параллель: на дебютном чемпионате России по прыжкам — 2023 к личному турниру были приглашены тоже лишь одиночники, а вот на ЧРПП-2024 разыграли титул и в парном катании.

Что касается выбора участников на Top Jump — 2001, был задействован рейтинговый принцип, то есть приглашения получили только лучшие из лучших. Но в плане географии состав все равно получился довольно разношерстным: россияне, американцы, канадцы, болгары, финны и французы. К последним, как к хозяевам турнира, применялась особая система отбора: все претенденты должны были пройти отдельную квалификацию, и только трое лучших выходили в финал. Приглашенные иностранцы сразу попадали в основную соревновательную сетку. Всего в финале участвовали 18 фигуристов: 9 одиночников и 9 одиночниц.

Согласно регламенту, фигуристы должны были показать разноплановые элементы, усложняясь от раунда к раунду. Допускалось по две попытки на каждый прыжок (и по три попытки на квад у мужчин и триксель у женщин) при временном лимите в две минуты. Судейская коллегия выставляла баллы от 0 (за падение) до 4 (за безупречное исполнение), обращая внимание при оценивании на все технические тонкости, включая недокруты, чистоту приземления, четкость ребра, скорость крутки, высоту в фазе полета и прочее. В зависимости от задания на раунд лучший результат умножался на возрастающий в соответствии со сложностью элемента коэффициент и уже в таком виде шел в зачет. Для перехода в следующую стадию было достаточно набрать как минимум по 2 балла от четырех судей.

Из-за того что каждый раунд требует усложнения, казалось, до суперфинала дойдут не все, а точнее — что останется либо один участник (он же автоматически победитель турнира), либо двое. В последнем случае ключевым фактором для получения золота было бы количество баллов, накопленное в зачет к тому моменту. Если бы все стадии спортсмены удивительным образом прошли нога в ногу, то победителя бы определил дупель-батл, в рамках которого участники должны были исполнить комбинацию из наибольшего количества акселей в два с половиной оборота подряд.

Женский турнир насчитывал 7 раундов, на каждый из которых был назначен прыжок, обеспечивающий прохождение вперед: тройной тулуп, тройной сальхов, комбинация 3-2, тройной риттбергер, тройной флип/лутц, комбинация 3-3 с флипом/лутцем и триксель на десерт. Стабильнее всех стадии прошла будущая трехкратная чемпионка России и вице-чемпионка мира — 2003 Елена Соколова. Тогда она стала единственной участницей, приземлившей каскад из двух тройных прыжков и зашедшей на триксель, пусть и неудачно — «бабочка». Ее победа была более чем убедительной с отрывом в 62 балла по сумме.

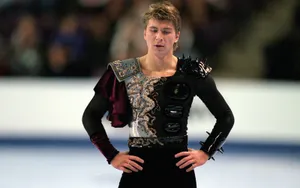

В мужской дисциплине порядок выступлений был похожим, только с логичными усложнениями и на один раунд больше: тройной сальхов, тройной тулуп, тройной флип/лутц, комбинация 3-3 с флипом/лутцем, триксель, комбинация 3-3 с трикселем, любой квад, комбинация 4-3. Отсеиваться участники начали массово на стадии, когда нужно было показывать квад. В финал прошли лишь трое: Брайан Жубер из Франции, Иван Динев из Болгарии и Илья Климкин из России.

Фаворитом по итогам первой половины сезона-2000/01 выглядел россиянин, который время от времени выполнял каскад из четверного и тройного прыжков на соревновательном льду. В первой попытке хороший результат выдал не только Климкин, что было ожидаемо, но и Жубер. Это было настоящим событием: до того момента француз не приземлял комбинацию 4-3.

Динев и Климкин воспользовались еще двумя возможными попытками. Болгарин, увы, уронил все, а вот наш Илья сдюжил в третий раз и именно благодаря этому обошел Брайана и взял итоговое золото. Таким образом, еще 20 лет назад на первом в истории прыжковом турнире именно россияне одержали победу в обоих видах.

На следующий год в мужской дисциплине регламент не изменился. В битву за титул тогда с ноги влетел Алексей Ягудин. Все элементы ему покорились с первой попытки и почти на максимум по баллам — поразительный результат. Он справился со всеми стадиями и уверенно выиграл Top Jump — 2002.

Количество раундов в женском одиночном катании сократили, оставив лишь пять стадий, при этом позволив в суперфинале пробовать не только триксель, но и квад. Никто из участниц на ультра-си не претендовал — даже с тройными справиться оказалось под силу не всем. Турнир продлился всего 25 минут. До стадии с тройным риттбергером добрались только Джулия Шебештьен, Дженнифер Робинсон и Виктория Волчкова (ныне — Буцаева). Здесь все претендентки, кроме Шебештьен, вылетели из «золотой» гонки из-за падений в обеих попытках. Победу в итоге присудили венгерке. Волчкова осталась с серебром.

Спортивным парам предлагалось выполнить следующий набор элементов: параллельный дупель, выбросы тройной сальхов и тройной риттбергер, тройную подкрутку. Кстати, в этой части соревнований не обошлось без эффектных попыток ультра-си, когда два китайских дуэта и наши Елена Бережная/Антон Сихарулидзе пробовали квад-выбросы, пусть и безуспешно. По сумме баллов первыми стали будущие олимпийские чемпионы — 2010 Сю Шень/Хонбо Чжао. Российские дуэты Бережная/Сихарулидзе и Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин расположились на 2-й и 5-й позициях соответственно.

Top Jump столкнулся со шквалом критики. Турнир называли «ненастоящим» из-за зацикленности на прыжках. Кроме того, ISU ругали за его размещение в соревновательном календаре непосредственно накануне чемпионата мира, что чревато для фигуристов высокой травмоопасностью. Так что в 2003-м было решено поставить прыжковые мероприятия на паузу.

Спустя 20 лет ФФККР подарила вторую жизнь прыжковому турниру, реализовав масштабное событие на уровне нашей сборной: новые правила (пусть и все еще несовершенные), возможность выступить как в личном зачете, так и в командном, челленджи, внушительный денежный приз и другие фишки.

«Важно отметить, что чемпионат по прыжкам — это соревнования совершенно нового формата. В мире такие турниры не проводятся. Мы впереди планеты всей. Главные итоги чемпионата России по прыжкам для меня прежде всего заключаются в неподдельном интересе к ним как на трибунах «Юбилейного», так и у телеэкранов», — отметил в прошедшие выходные Сихарулидзе.

Чемпионат России по прыжкам — уникальный турнир, с этим никто не спорит. Но все же совсем забывать истоки тоже нельзя.