Раньше машины были надежнее: правда, миф или всеобщее помешательство?

Считается, что дни надежных машин и моторов-«миллиоников» давно прошли, а производители закладывают в свои модели такой запас прочности, чтобы они выходили из строя сразу после окончания гарантийного срока. Насколько все это соотносится с истиной? Сейчас рассмотрим проблему с разных сторон.

Планируемое устаревание

На самом деле намеренное устаревание является отнюдь не свежим изобретением. Отследить историю можно вплоть до первого массового автомобиля — Ford Model T. Когда в 1908 году Генри Форд выводил его на рынок, он преподносился в качестве максимально доступной модели для широких масс. В том числе для работников его же конвейера. Но доступной — не значит некачественно собранной или недолговечной.

Сам господин Форд хоть и был опытным предпринимателем, но всячески отвергал идею планируемого устаревания. Та же «Жестяная Лиззи» простояла на конвейере вплоть до 1927 года и уступила место уже принципиально иной Model A. Форд намеренно отвергал идеи легкого обновления или рестайлинга, которые уже в то время другие производители начали применять для того, чтобы заставить автомобилистов купить новую машину вместо предыдущей. Генри придерживался инженерных представлений о простоте, экономии масштаба и целостности конструкции.

Тем не менее, именно из-за этого Ford Motor и уступила звание крупнейшего автопроизводителя в США (а вместе с тем и в мире) General Motors, которая напропалую использовала различные маркетинговые уловки. Каждый год GMвнедряла чуть измененные формы крыльев, новые цвета кузова, новые опции. Поэтому автовладельцы были вынуждены чаще менять свои машины, чтобы быть «в тренде». Собственникам «Фордов» это просто не требовалось, поэтому их продажи и начали сокращаться.

В 1955 году руководитель отдела стайлинга General Motors Харли Эрл разоткровенничался и похвастался: если в 1934 году средний американец менял машину раз в пять лет, то в 1955 — уже раз в два года. При этом идеальным сроком владения он и вовсе называл один год! Тем не менее, частые обновления внешности, цветовой гаммы и оснащения хоть и относятся к планируемому устареванию, но не являются запрограммированными техническим поломками. А ведь до них бизнес додумался тоже в начале XX века.

Картельный сговор

Планируемое устаревание затрагивает не только автомобильную отрасль. Одним из канонических примеров является картель Phoebus (Фебус — одно из имён Аполлона, бога Солнца в Древней Греции): в 1924 году несколько производителей электрического оборудования, в том числе Osram, Philips и General Electric, договорились снизить ожидаемую продолжительность работы ламп накаливания до 1000 часов. К тому моменту средний срок службы постепенно рос и уже достиг 1800 часов, что негативно сказалось на продажах: люди стали их реже менять.

Результаты не заставили себя долго ждать: уже через год после образования картеля лампочки стали менее надежными, а продажи возросли. Любопытный факт: члены картеля даже испытывали продукцию друг друга, и если она оказывалась слишком долгоживущей, то производитель такой «бракованной продукции» даже платил остальным участникам штраф.

Картель Phoebus должен был просуществовать до 1955 года, однако был расформирован в 1939-м из-за начавшейся Второй мировой войны. Сегодня конкурирующие компании, делящие между собой крупные рынки, уже не используют столь явных договоренностей, однако результаты зачастую схожи.

Реальный срок службы автомобилей

На практике реальный срок службы автомобилей и основных узлов может варьироваться в зависимости от производителя, модели и конкретной версии. Про старые двигатели Mercedes и Volvo, а также атмосферные V8 Toyota ходят легенды, что без капитального ремонта они могут пройти миллион километров. И что сегодня подобных «миллионников» уже не осталось.

В народе не любят высокофорсированные двигатели малого объема: сегодня уже практически не осталось легковушек со старыми добрыми «атмосферниками», везде турбомоторы объемом 1,2–2,0 литра. А поскольку из небольшого рабочего объема инженеры пытаются выжать все соки, то и говорить о высокой надёжности не приходится. Во всяком случае, так принято считать.

В целом же такие турбодвигатели, как Toyota T24A-FTS, Volkswagen EA888, Honda K20C1, Honda L15B7, BMW B48 вполне неплохо себя зарекомендовали. При качественном обслуживании они способны пройти как минимум 200–300 тысяч километров до первых проблем. Но до миллиона они своим ходом все-таки вряд ли дойдут.

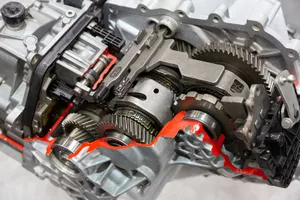

С трансмиссиями ситуация тоже непростая. Повсеместное засилье «роботов» и вариаторов позволяет вполне обоснованно утверждать, что беззаботное время надежных «автоматов» осталось где-то позади. Но и тут не все столь однозначно. Взять, к примеру, 4-ступенчатую АКПП AL4, которая ставилась на разные модели Peugeot, Citroen и Renault: средний ресурс оценивается в 150–200 тысяч километров при условии надлежащего обслуживания. Не нравятся «французы»? Хорошо, возьмем «японцев»: Aisin U660 редко выхаживает дольше тех же 150–200 тысяч на Toyota Camry V6 и Lexus RX350: дальше уже требуется вмешательства.

При этом актуальные поколения «роботов» от Volkswagen, Geely и даже Chery стали надежнее, чем их первые эксперименты из нулевых. Та же DQ500 способна пробежать 250–300 тысяч километров, после чего ее придется отремонтировать. Но в «среднем по больнице» классические АКПП все же считаются надежнее и неприхотливее роботизированных трансмиссий.

Почему надежность стала снижаться: заговор, случайность или экономия?

Но что заставляет производителей отказаться от проверенных десятками лет конструкций? Зачастую это не банальная жажда наживы: экологические требования постоянно возрастают, что заставляет автомобильные компании переходить на турбомоторы и «роботы»: как минимум на бумаге они более эффективны, поскольку в них меньше потерь на трение. Так что на выходе мы получаем меньшее потребление топлива, меньшие выбросы вредных веществ и… меньшую надежность.

Попутная проблема современных агрегатов — куда более высокие требования к расходным материалам. Простые атмосферные моторы будут рады бензину АИ-92 даже весьма сомнительного качества, а старенькие дизельные моторы без турбины и с механическим топливным насосом поедут и на солярке от трактора, и даже на отработанном растительном масле, использованном для жарки картофеля фри (такие эксперименты реально проводились).

А что сегодня? Даже если на крышке современного «турбокитайца» (но это справедливо и для автомобилей с другой национальной принадлежностью) топливного бака красуется надпись «92», лучше даже не пытаться заправлять его из соответствующей колонки. Минимум АИ-95, а если степень сжатия устремляется к 11:1 и выше, то даже его лучше избегать, переплачивая за АИ-98 и АИ-100.

То же самое касается дизельных ДВС. Топливная аппаратура работает под огромным давлением, что обеспечивает паровозную тягу и скромный расход топлива. Но лучше даже не пытаться экономить на заправке: одного неудачного раза достаточно, чтобы «попасть» на все форсунки и ТНВД. А это сотни тысяч рублей в лучшем случае. Кстати, в современных бензиновых ДВС тоже есть ТНВД и непосредственный впрыск, так что порядок сумм аналогичен.

Больше систем — больше поломок

Чем проще система, тем она надежнее. Такой принцип справедлив для многих отраслей, не только для автомобилестроения. И при прочих равных этот постулат вполне справедлив. Особенно хорошо это заметно на примере «Тойоты», которую в России и любят за надежность. Зачастую это заслуга не только качества самих компонентов, но и их относительной простоты. Если в автомобиле применяются технологии, проверенные десятками лет, то ломаться он будет реже, чем машина, напичканная по последнему слову техники.

Согласно выводам американской компании J.D. Power and Associates, регулярно проводящей исследования на предмет надёжности автомобилей, в последние годы постоянно растет количество жалоб автовладельцев на различные электронные системы: сенсорные экраны, продвинутые медиасистемы, камеры кругового обзора, адаптивные круиз-контроли и прочие блага цивилизации. Еще недавно их вовсе не было, так что и ломаться они не могли. А теперь есть, поэтому и ломаются.

Но все вышесказанное не отменяет того факта, что производители по-разному подходят к разработке отдельных узлов и автомобилей в целом. Некоторые фирмы дорожат репутацией, поэтому перед запуском новой модели в продажу проведут максимально строгие тесты в разных климатических зонах и накатают на прототипах миллионы километров.

Вместо выводов

В целом нельзя сказать, что все машины стали менее надежными. Зато можно выделить следующие тенденции:

- Автомобили стали сложнее. И если количество различных систем в них увеличилось в разы, то и ломаться они будут чаще.

- Переход на турбомоторы малого объема и «роботы» компании заставляет экологическая повестка и требования правительств.

- Автомобильные компании с разной ответственностью подходят к проектированию новых моделей и агрегатов, что влечет соответствующие последствия для желающих сэкономить или ускорить этап тестирования.

- Существуют удачные и неудачные технические решения. Но далеко не всегда более свежие решения являются менее надежными и долговечными.

- Требования к обслуживанию и содержанию автомобилей существенно возросли. Приходится подбирать АЗС с качественным топливом, иначе можно попасть на дорогостоящий ремонт.