Этот миф жив до сих пор: на самом деле Менделееву не снилась его знаменитая таблица. Откуда это пошло?

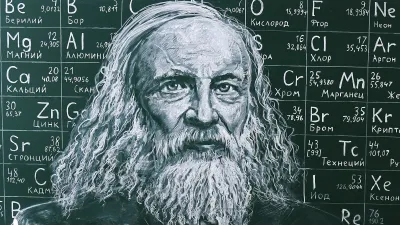

Великий русский ученый-химик Дмитрий Менделеев долго шел к созданию таблицы периодических элементов. Еще в середине 1860-х годов он глубоко погрузился в преподавание и одновременно готовил свой главный учебник — «Основы химии». Эта книга должна была не просто передать студентам сведения о свойствах элементов, а показать внутреннюю логику химии, дать опору в виде закономерностей.

Проблема заключалась в том, что к тому времени в науке было известно около шестидесяти элементов, но их перечень казался хаотичным. Разные исследователи предлагали свои системы классификации, но они были неполными, лишенными стройной структуры. Менделеев поставил перед собой задачу найти принцип, который объяснит порядок расположения элементов, их сходства и различия.

В январе–феврале 1869 года он начал оформлять свои наработки в виде таблицы. Метод его работы выглядел почти как карточная игра: ученый выписывал на отдельные карточки названия элементов, их атомный вес и важнейшие химические свойства, а затем раскладывал и перекладывал эти карточки, как пасьянс.

Переставляя их десятки раз, он искал идеальное сочетание, при котором свойства выстраивались бы в повторяющиеся ряды. Именно этот метод позволил ему не только расположить уже известные элементы в определенном порядке, но и смело оставить пустые места для тех, что еще не были открыты. Более того, он сумел предсказать свойства некоторых будущих элементов, в частности скандия, галлия и германия, что позже принесло ему мировую славу.

В архивах сохранились три ранние версии таблицы, датированные февралем 1869 года. Это говорит о том, что окончательный вариант не родился за одну ночь, а был результатом последовательных правок. В марте того же года, буквально в течение двух дней — 1 и 2 марта по старому стилю (13–14 по новому), — он оформил текст для публикации. Первое печатное появление таблицы состоялось в небольшом отчете «Соотношение свойств с атомным весом элементов» и в «Основах химии». Уже тогда они стали базой для преподавания химии в России.

Со временем появилась версия, что Менделеев увидел таблицу периодических элементов во сне. Химику даже приписывали следующую фразу: «Я увидел во сне таблицу, в которой элементы были расположены по мере необходимости. Я проснулся, сразу же записал данные на листе бумаги и снова заснул».

Но в научных рукописях, письмах и дневниках самого ученого нет ни слова о том, что идея пришла к нему именно во сне. Он лишь иногда рассказывал, что перед окончательным оформлением ему случалось работать до изнеможения — возможно, из этого и выросла красивая байка.

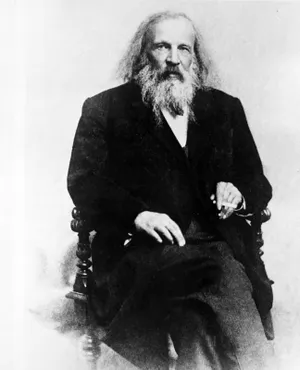

На самом деле большой вклад в распространение этой истории внес его близкий приятель, ученый-геолог Александр Иностранцев. В своих воспоминаниях, опубликованных спустя полвека после событий, он описал, как Менделеев якобы задремал над бумагами, а проснувшись, увидел в голове готовую схему. Этот рассказ Иностранцев часто повторял студентам и коллегам, и именно через его пересказы миф стал частью популярного образа великого химика.

Александр Иностранцев

Проблема в том, что такой сюжет слишком хорошо ложился на представление о «гениальном озарении», поэтому в массовом сознании он вытеснил реальную картину — долгие часы переборов, десятки черновиков, скрупулезный анализ свойств каждого элемента.

Менделеев, судя по воспоминаниям современников, относился к этой легенде с раздражением. Его задело, что миф умаляет ценность многолетней умственной работы, сводя все к мгновенному вдохновению. По словам писательницы Ольги Озаровской, он прямо говорил: «Я над ней двадцать лет думал, а вы думаете, сидел, задремал — и готово». Для него важно было, чтобы окружающие понимали: периодический закон — это не чудо, а результат научного поиска.

Тем не менее сегодня эта легенда по-прежнему фигурирует в школьных учебниках и научно-популярных передачах. Хотя историческая наука давно установила, что периодическая таблица родилась в результате долгой, упорной и методичной работы, где сон если и был, то служил лишь короткой передышкой между очередными часами напряженного труда.