Эта традиция СССР сломала психику миллионов детей — сейчас так почти не делают: а вы читали стихи на табуретке?

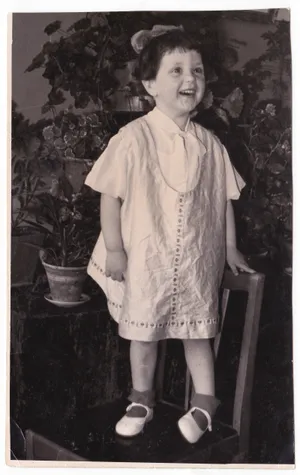

«Не стесняйся, расскажи стишок гостям!» — если от этих слов у вас невольно подергивается глаз, значит, вы все поняли без объяснений. В советском детстве был один предмет мебели, который сочетал в себе функции и сцены, и отдыха — табуретка. На нее ставили ребенка, и начинался домашний утренник, со стихами, песнями, а порой и танцами.

Вроде бы ничего особенного: ребенок выучил стих — пусть порадует гостей. Да только вот радость была в основном у гостей. Для многих детей это оборачивалось стрессом, неловкостью, ступором и желанием провалиться под пол. Кто-то забывал слова, кто-то сгорал от стыда, а у кого-то — даже спустя десятилетия — до сих пор перехватывает дыхание при воспоминании.

«Покажи, что умеешь!»

Вот как вспоминает это одна пользовательница в сети:

«Как же было стремно от этого «покажи тете Моте, все что ты умеешь». Мама заставляла нас с братом перед елкой утром первого января рассказывать стишок деду Морозу, который с неба наблюдает (этакий симбиоз с Богом), прежде чем можно было подарок из-под елки забрать. Хочется отплеваться от этих воспоминаний…».

Иногда дети находили способ защититься — пусть и неосознанно:

«А вообще сама терпеть не могла эти стихи на публику. Один раз на елке заявила, что мама мне запрещает незнакомым людям стихи читать (откуда взяла только в 4 года такое?)».

Другие признаются, что только с годами осознали неловкость ситуации:

«Я на стуле не стояла, но я помню, как обожаемая мной подруга моих родителей выучила со мной романс «Зачем, зачем любить!» Я его вдохновенно распевала под ее аккомпанемент, сопровождая все театральными жестами. Взрослые были страшно довольны, дяденьки громко хлопали и кричали «Бис!», а я чувствовала себя звездой. Только сейчас, лет через 25, я вдруг ощущаю пошловатость этой сцены», — отмечает участница обсуждения на LiveJournal.

А некоторые испытывали стеснение даже просто наблюдая за выступлениями:

«На стул — это очень страшно. Меня не ставили, но неловкость за других поставленных и вдвойне за их родителей очень часто ощущала даже в детстве», — вспоминают в Сети.

Что не так с традицией?

На первый взгляд — всего лишь домашнее выступление. Но если вслушаться, становится понятно: проблема не в стихах и не в табуретке. Дело в том, как часто все происходило из желания развлечь окружающих, заслужить похвалу и одобрение, развлечься и продемонстрировать, как хорошо получилось воспитать ребенка. Порой детские эмоции при этом задвигались на задний план.

Один из участников обсуждения в блоге на LiveJournal задается вопросом:

«Интересно — почему это в самом факте, что ребенок читает взрослым гостям стишок, нет ничего унизительного, а при постановке его на стул сразу появляется ощущение какой-то архетипической пошлости? Почему возвышение его над гостями автоматически вызывает у меня ассоциацию с особым неравенством и напоминает о специальном жанре таких чтений, когда ребенок читает взрослые стихи, не понимая их истинного значения, а народ вокруг хохочет от двусмысленности?.. Ребенка ставят на высоту взрослого роста, и это делает всю историю неискренней».

Кто-то видит в этом не просто неискренность, а откровенное давление, и находит свое объяснение:

«Потому что когда ребенок читает гостям стишок, даже если по просьбе родителей, а не по его личной инициативе — он показывает им, что он умеет. А когда его ставят на стул — то смысл действа сдвигается в сторону: «Посмотрите, как мы умеем делать детей — ну-ка, Петенька, спляши», — комментирует другой пользователь там же.

Были и те, кто обожал внимание

Не у всех этот опыт оставил неприятный след. Некоторые с удовольствием вспоминают себя на табуретке — как на настоящей сцене:

«Я очень любила эти табуретки, была совсем не скромной — мне бы только побольше внимания… Я начала рассказывать «Черничную царицу»… Минут десять стояла, вещала… Все гости были в немом ступоре»,

«А меня снимали (со стула — прим. ред.), а я снова лез и лез :) Я танцевать начал раньше, чем говорить, и вообще был ребенком общительным. Желание сплясать гостям свежевыученного камаринского в той или иной степени до сих пор не прошло».

Для таких детей табуретка действительно становилась первой сценой и способом самовыражения.

А что сегодня?

Сегодня у детей другие сцены. Чаще всего — в телефоне. Но суть та же: публичность, демонстрация, оценка. Только теперь вместо табуретки — соцсети.

И если с советской табуреткой мы хоть немного разобрались, то цифровая требует не меньшей осознанности. Задача родителей стала сложнее: поддерживать инициативу, но не создавать шоу ради лайков. Не превращать ребенка в контент — даже с самыми добрыми намерениями.

Потому что табуретка, пусть и виртуальная, все равно остается символом публичного давления. И в центре этой истории — всегда один и тот же вопрос: а что чувствует ребенок?

А вас ставили на табуретку? Какие чувства вы тогда испытывали?